Commonpaths-Projekt Transdisziplinäres Treffen Bericht für Forschungspartner

1 Das Projekt

Dieser Bericht fasst die Ergebnisse des ersten Transdisziplinären (TD) Treffens des CommonPaths-Projekts am 18. Oktober 2024 zusammen. Das CommonPaths-Projekt ist eine Forschungsinitiative, die vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wird. Es bringt Forschende aus der Schweiz, Ghana, Grossbritannien, Italien, den Niederlanden und Österreich zusammen, um urbane Gemeingüter und ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit zu erforschen.

Was sind “urbane Commons” ?

Wir definieren “urbane Commons” als eine Ressource, die von einer Gemeinschaft von Nutzenden in einer städtischen Umgebung selbst verwaltet wird. Ein Beispiel für urbane Gemeingüter sind Wohnungsgenossenschaften, die auf Kosten-Miete-Basis funktionieren. Diese Genossenschaften bieten erschwinglichen Wohnraum ohne Profitzwang und fördern die Dekommodifizierung im Wohnungssektor. Weitere Beispiele sind die solidarischen Landwirtschaften oder Urban-Gardening-Initiativen.

Das Commonpaths-Projekt

Das Commonpaths-Projekt konzentriert sich darauf, wie diese Commons zur De-Kommodifizierung beitragen können, also dazu, unsere Abhängigkeit von marktgesteuerten Systemen für die Bereitstellung von (lebenswichtigen) Gütern wie Wohnunraum, Nahrung und Grünflächen zu verringern.

Im Mittelpunkt dieses Forschungsprojekts steht der Wert der “Transdisziplinarität”. Das bedeutet, Wissen aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen sowie von Mitgliedern der Gesellschaft und von politischen Entscheidungsträgern zu sammeln. Gemeinsam können wir komplexe urbane Herausforderungen besser angehen und sicherstellen, dass das geschaffene Wissen auch tatsächlich für die Beteiligten und Betroffenen von Interesse ist.

Um diesen transdisziplinären Austausch zu ermöglichen, organisiert das Commonpath-Projekt Lernplattformen. Diese Plattformen bringen vielfältige Stimmen zusammen, um Forschungsergebnisse und ihre gesellschaftliche Relevanz zu diskutieren.

Erstes Transdisziplinäres Meeting

Die Veranstaltung vom 18. Oktober war die erste Veranstaltung dieser Art, bei der sich Forschende des CommonPaths-Projekts zum ersten Mal mit Mitgliedern urbaner Commons aus der Schweiz trafen.

Während des Treffens präsentierten CommonPaths-Forscher*innen ihre Forschungsperspektiven zu urbanen Commons. Das Treffen konzentrierte sich auf drei Schlüsselthemen, mit denen urbane Gemeingüter in ihrer Praxis potenziell konfrontiert sind: “Zugang zu Land”, “Selbstorganisation” und “Transformation von Gesellschaften”. Die Forschenden gaben in 15-minütigen Kurzvorträgen Einblicke in jedes Thema. Im Anschluss an die morgendlichen Inputs der Forschenden bildeten die Teilnehmenden aus den urbanen Commons am Nachmittag Gruppen mit den Forschenden, um über ihre Erfahrungen zu diskutieren und zu reflektieren.

| Name | Organization | ||

|---|---|---|---|

| [undisclosed name] | Uniterre | [undisclosed email] | |

| [undisclosed name] | Terrain Gurzelen | [undisclosed email] | |

| Matthias Meier | Solawi-Mitglied | [undisclosed email] | |

| Maggie Carter | La Soliderie | maggiecarter@lasoliderie.ch | |

| [undisclosed name] | Schloss Glarisegg / GEN suisse | [undisclosed email] | |

| Cathérine Mathez | La Meute Coop | Catherinemathez@gmail.com | |

| [undisclosed name] | Winkelhalden | [undisclosed email] | |

| Uli Amos | Coopérative Equilibre / Genossenschaft Equilibre | uli.amos@cooperative-equilibre.ch | |

| Frederica Viret | Pilote CODHA | fredoricaf@yahoo.com |

| Name | Rolle | |

|---|---|---|

| Sabina Pedrazzini | Doktorandin | sabina.pedrazzini@unibe.ch |

| Pambana Basset | Doktorandin | pambana.bassett@unibe.ch |

| Samuel Agyekum | Doktorand | samuel.agyekum@unibe.ch |

| Vincent Aggrey | Doktorand | vincent.aggrey@unibe.ch |

| Johanna Gammelgaard | Doktorandin | johanna.gammelgaard@unibe.ch |

| Adrien Guisan | Doktorand | adrien.guisan@unibe.ch |

| Simon Gude | Praktikant | simon.gude@unibe.ch |

| Deniz Ay | Post-doc Forscherin | deniz.ay@unibe.ch |

| Tianzhu Liu | Post-doc Forscherin | tianzhu.liu@unibe.ch |

| Lilla Gurtner | Post-doc Forscherin | lilla.gurtner2@unibe.ch |

| Jean-David Gerber | Professor | jean-david.gerber@unibe.ch |

| Bettina Hanstein | Dolmetscherin | bettina.hanstein@gmx.de |

Aufbau des Berichts: : Der Bericht ist nach den Themen gegliedert, die an dem Treffen behandelt wurden, und gibt zu jedem Thema eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Präsentationen und Workshops.

| Vormittags-Teil | Nachmittags-Teil |

|---|---|

| Vorstellung des Projekts durch Jean-David Gerber | |

| Vortrag Zugang zu Land, Section 2.1.1 von Tianzhu Liu | Workshop / Diskussion Zugang zu Land, Section 2.1.2 |

| Vortrag Selbstorganisation, Section 2.2.1 von Sabina Pedrazzini | Workshop / Diskussion Selbstorganisation, Section 2.2.2 |

| Vortrag Transformation, Section 2.3.1 von Lilla M. Gurtner | Workshop / Diskussion Transformation, Section 2.3.1 |

Dieser Bericht soll auch die Voraussetzungen für einen kontinuierlichen Dialog und eine Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Commons, Initiativen und Forscher*innen schaffen. Als Ausblick auf dieses Unterfangen freuen wir uns über die Verbreitung dieses Berichts und begrüssen Nachfragen zum Inhalt sowie Vorschläge für die Organisation gemeinsamer Veranstaltungen. Das Commonpaths-Projekt ist erreichbar unter: commonpaths@cde.unibe.ch

2 Thematische Beiträge

2.1 Zugang zu Land

Tianzhu Liu, Stadtplanerin, Postdoktorandin , Geographisches Institut, Universität Bern

2.1.1 Vormittag: Präsentation

“le principal problème c’est le terrain”

Die Präsentation von Tianzhu Liu beleuchtete, wie Commons-Initiativen Zugang zu Land für Nahrung, Grünflächen und Wohnraum erhalten und wie sie Barrieren im aktuellen Besitz-System in der Schweiz überwinden können. Dieses ist nicht günstig für Commons-Initiativen: “Das Hauptproblem (bei der Gründung eines Kollektivs) ist das Land” („Le principal problème, c’est le terrain“). Dies sagte uns ein Befragter einer Wohnungsbaugenossenschaft in der Schweiz dem Commonpaths-Team während unserer Umfrage zu urbanen Commons-Initiativen. Land ist eine kostbare, aber knappe Ressource für Commons-Initiativen, insbesondere in städtischen und stadtnahen Umgebungen. Zu den grössten Herausforderungen gehören die begrenzte Verfügbarkeit von Land, hohe Kosten, mangelnde Informationen über verfügbares Land und unklare Landbesitzverhältnisse. Auch landwirtschaftliche Kollektive sind mit rechtlichen Einschränkungen konfrontiert

Bewältigung des Problems des Zugangs zu Land

Als Reaktion darauf setzen Commons-Initiativen Strategien ein, wie z. B. Unterstützung der öffentlichen Hand zu suchen, und Peer-Netzwerke zu bilden, um Land zu identifizieren und Zugang zu Land zu erhalten. Obwohl die Unterstützung durch die öffentliche Hand – insbesondere die kommunale Unterstützung – von Bedeutung ist, unterstützen nur wenige Kommunen systematisch Commons-Initiativen, wie z. B. durch die Bereitstellung von kommunalem Land für Kollektiv-Landwirtschaften. Der Vortrag unterstreicht die Bedeutung dieser Strategien und lädt zu weiteren Diskussionen ein, um Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen in Bezug auf den Zugang zu Land zu finden.

2.1.2 Nachmittag: Workshop

Die Diskussion am Nachmittag fand hauptsächlich zwischen zwei Mitgliedern von Commons-Initiativen, Tianzhu Liu, Adrien Guisan und Jean-David Gerber, statt und konzentrierte sich auf den Zugang zu Land für Wohnraum und Nahrungsmittelproduktion. Die Diskutant*innen erkannten die wesentliche Notwendigkeit, Lebensmittelproduktion und -konsum miteinander zu verbinden, sowie das Potenzial, Wohnungsbaugenossenschaften und agro-ökologische Anbaumethoden miteinander zu verbinden.

Rechtliche Zwänge

Die Gruppe diskutierte zunächst die rechtlichen Einschränkungen aus dem schweizerischen Landrecht (Loi fédérale sur le droit foncier rural oder LDFR auf Französisch, Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht oder BGBB) für neue Landwirte ohne landwirtschaftlichen Familienhintergrund und landwirtschaftliche Gemeinschaften. Einerseits behindert das Gesetz den Zugang der Lebensmittel-Kollektiven zu Land, andererseits schützt es die landwirtschaftlichen Flächen auch vor Spekulation. Die Diskutierenden sehen die positive Seite des Gesetzes und befassen sich mit den möglichen Wegen, um lokale Lösungen zu finden, insbesondere um Unterstützung durch die Gemeinden.

Die Rolle der Gemeinden

Die Diskussion zeigte, dass die lokalen Gemeinden ihre Flächen für die kollektive Landwirtschaft zur Verfügung stellen können. Dies ist jedoch komplex: Oft mangelt es an Transparenz, es gibt eine Zurückhaltung bei der Zuweisung von Flächen für die Landwirtschaft und eine Tendenz, etablierte Landwirt*innen anstelle von Neueinsteiger*innen und Kollektiven zu bevorzugen. Die Mitglieder der Commons-Initiativen betonten, dass es ihnen nicht unbedingt um das Eigentum geht, sondern a) um die Garantie von Nutzungsrechte für landwirtschaftliche Kollektive, und b) um die Rechte, landwirtschaftliche Subventionen zu erhalten. Schliesslich betonten die Teilnehmenden, dass es notwendig ist, eine breitere Unterstützung aufzubauen. Dies um einen günstigen Rahmen für Commons-Initiativen zu schaffen und um Zugang zu Land zu erhalten, indem die Öffentlichkeit einbezogen, inspirierende Beispiele geteilt und internationale Praktiken (wie Community Land Trust) untersucht werden, wenn auch im Bewusstsein des einzigartigen rechtlichen und wirtschaftlichen Kontexts der Schweiz.

2.2 Selbstorganisation

von Sabina Pedrazzini, Doktorandin, Sozialpsychologin

2.2.1 Vormittag: Präsentation

Für Genossenschaften, die eine gemeinsame Ressource selbst verwalten, ist die Selbstorganisation ein wichtiger Aspekt. Sie hängt direkt von den Mitgliedern der Genossenschaft ab und bestimmt die Wirksamkeit der kollektiven Aktivitäten.

In der Anfangsphase des Forschungsprojekts führte Sabina Pedrazzini Vorgespräche durch, die es ihr ermöglichten, verschiedene Merkmale von Wohnbau-Genossenschaften zu identifizieren, die die Selbstorganisation beeinflussen (Gruppengrösse und -zusammensetzung), sowie Herausforderungen, auf die diese Genossenschaften häufig stossen (wie man die Mitglieder motiviert, sich an den Aktivitäten der Selbstorganisation zu beteiligen).

Gruppengrösse

Die Anzahl der Mitglieder einer Genossenschaft kann sich stark auf die Selbstorganisation auswirken, und es gibt Herausforderungen sowohl mit einer zu grossen als auch mit einer zu kleinen Gruppe.

Einerseits können die Mitglieder in grossen Gruppen nicht alle anderen Mitglieder kennen, was die Anonymität erhöht und das Vertrauen verringert. Darüber hinaus sind die Handlungen anderer weniger transparent; Es ist schwer zu wissen, wer genau was beigetragen hat. Das verringert die Motivation der Einzelnen zur Zusammenarbeit, da die Einzelnen ihre persönlichen Bemühungen für das Gemeinwohl als weniger sichtbar und wirkungsvoll wahrnehmen.

Auf der anderen Seite ist in kleinen Gruppen die Gefahr grösser, dass es zum sogenannten “Pionier-Burn-out” kommt, d.h. dass wenige Personen mehr Arbeit übernehmen, als sie auf Dauer tragen können. Darüber hinaus wird in kleinen Gruppen immer mit denselben Personen gearbeitet und diskutiert, was das Risiko zwischenmenschlicher Konflikte erhöht. Schliesslich stellen selbst kleine Konflikte zwischen Mitgliedern ein grösseres Risiko für die Gesamtgruppendynamik in kleinen Gruppen dar als in grossen Gruppen.

Eine Strategie, die häufig in grossen Genossenschaften beobachtet wird, um dieses Problem anzugehen, besteht darin, kleinere Untergruppen zu schaffen.

Zusammensetzung der Gruppe

Auch die Zusammensetzung einer Gruppe kann einen wichtigen Einfluss auf die Selbstorganisation haben. In der Vorphase der Studie beobachtete Sabina Pedrazzini, dass die Mitglieder der Genossenschaften tendenziell recht homogen sind, insbesondere in Bezug auf den sozioökonomischen Status, den Bildungshintergrund und die Werte (d.h. die Bereitschaft, einen alternativen Lebensstil zu führen). Diese Homogenität erleichtert in der Regel die Zusammenarbeit, da man Menschen, die einem ähnlich sind, leichter vertraut. Oft gab es jedoch die Bereitschaft der Genossenschaften, zu wachsen, um eine grössere soziale Wirkung zu erzielen. Dies würde unweigerlich zu einer heterogeneren Gruppe von Mitgliedern führen. Aus diesem Grund ist es wichtig, bei der Aufnahme neuer Mitglieder zu berücksichtigen, wie sich diese mögliche neue Vielfalt auf die Organisation der Genossenschaft auswirkt.

Herausforderungen: Wie kann man Menschen motivieren, sich am Selbstorganisationsprozess zu beteiligen?

Die am häufigsten beobachtete Herausforderung ist schliesslich der Mangel an motivierten Menschen, die an den Aktivitäten der Genossenschaft teilnehmen. Diese Aufgaben erfordern Zeit und werden oft ehrenamtlich erledigt. Nicht jede*r hat die Bereitschaft oder die materiellen und zeitlichen Ressourcen, sich an solchen Aktivitäten zu beteiligen. Aus diesem Grund müssen Genossenschaften alternative Wege finden, um ihre Mitglieder zu motivieren, sich stärker zu engagieren. Sie könnten zum Beispiel die persönlichen Vorteile hervorheben, die die Mitglieder haben könnten, wenn die Genossenschaft aktiver wäre.

2.2.2 Nachmittag: Workshop

Der Workshop gliederte sich in zwei Schritte:

A) Diskussion um Selbstorganisation:

Was bedeutet das in der Praxis? Was machen die Mitglieder am Liebsten (d.h. welche Tätigkeiten innerhalb der Genossenschaft machen ihnen am meisten Spass)? Was sind die am häufigsten anzutreffenden Herausforderungen?

Zusammenfassung:

Selbstorganisation wird oft mit zwischenmenschlichen Beziehungen (Kooperation, Lernen, kollektive Entscheidungen, etc.) in Verbindung gebracht. Dies bestätigt, wie wichtig es ist, die Eigenschaften der Gruppe zu berücksichtigen, um den optimalen Weg zur Selbstorganisation zu finden.

Die beliebtesten Aspekte drehen sich meist um die Realisierung/Konkretisierung von Projekten. Dies hängt mit dem Konzept der “collective efficacy” zusammen (das weiter unten in dem Dokument vorgestellt wird), wonach Individuen, die die Aktivitäten der Genossenschaft als effektiv empfinden, stärker motiviert sind, sich an der Selbstorganisation zu beteiligen. Dies unterstreicht aber auch, wie wichtig es ist, einen Weg zu finden, die Motivation auch in Zeiten hoch zu halten, in denen die Genossenschaft kein Projekt aktiv umsetzt.

Unter den Herausforderungen wurde oft die Schwierigkeit genannt, kollektive Entscheidungen zu treffen, die alle zufrieden stellen. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, Strukturen zu schaffen, die diesen Prozess erleichtern (z. B. nur die Mehrheit und nicht Einstimmigkeit ist erforderlich usw.).

Diskussion über drei Faktoren, die die Beteiligung an der Selbstorganisation erklären können

Die Teilnehmenden reflektierten ihre persönlichen Erfahrungen und verknüpften sie mit drei Konzepten, die nach sozialpsychologischen Theorien die Beteiligung an der Selbstorganisation in einem Commons beeinflussen:

Jedes Individuum ist Teil mehrerer “sozialer Gruppen”, wie z.B. der Gruppe “Frauen”, “Studentinnen”, … Diese Gruppenzugehörigkeiten sind Teil unserer Identität und definieren uns. Forschungen in der Sozialpsychologie zeigten, dass es individuelle Unterschiede in der Stärke der Identifikation mit der Gruppe gibt, und dies definiert, inwieweit sich die Menschen um das Wohlergehen der Gruppe kümmern. Je mehr wir uns mit einer Gruppe identifizieren, desto ähnlicher fühlen wir uns mit anderen Mitgliedern der Gruppe.

Dies gilt auch für die Gruppe “Mitglied der Genossenschaft X”: Personen, die stark in die Organisation der Genossenschaft eingebunden sind, identifizieren sich wahrscheinlich eher als Mitglieder. Umgekehrt sollte die Verbesserung der sozialen Identifikation der Mitglieder mit der Initiative ihre Motivation zum Engagement erhöhen.

In der Diskussion wurden Aspekte identifiziert, die die soziale Identifikation stärken können (soziale Identität, die mit der Stadt verbunden ist, d.h. Engagement in einer Genossenschaft zur Verbesserung “unserer” Stadt; Identität, die durch gemeinschaftsspezifische Aktivitäten / kollektive Arbeitserfahrung geschaffen wird; externe Gegner*innen als Hilfe zur Förderung einer sozialen Identität innerhalb der Gruppe) und Aspekte, die die soziale Identifikation der Mitglieder behindern (zu viel Individualismus, transaktionale Mentalität zwischen den Mitgliedern und der Initiative, abnehmende Identifikation bei Menschen, die sich schon lange in der Genossenschaft engagieren). Die Initiativen, die am Workshop präsent waren, identifizierten Massnahmen zur Förderung der sozialen Identität, wie z.B. das Anfertigen von Gruppenfotos, das Organisieren von Partys/Events zur Feier der Errungenschaften der Genossenschaft, Insider-Witze unter den Mitgliedern, lustige Aktivitäten, Erkennungszeichen (T-Shirt, …) und die Förderung der Interaktionen zwischen den Mitgliedern.

Wir alle haben unterschiedliche Werte, Ideologien und moralische Prinzipien. Dies gilt auch für die Einstellung zur Beteiligung an der Organisation der Genossenschaft: Für manche Menschen kann es eine moralische Verpflichtung sein, zum Wohlergehen der Genossenschaft beizutragen, während andere diese Verpflichtung nicht verspüren.

Während der Diskussion sprachen die Teilnehmenden zwei Ebenen der Moral an: Die erste, breitere Ebene betrifft die Notwendigkeit, zum Schutz der Menschenrechte zu handeln (z.B. im Bereich Wohnen und Nahrung), während die zweite Ebene die moralischen Verpflichtungen gegenüber anderen Mitgliedern der Genossenschaft und die Einhaltung von Verpflichtungen betrifft. Moral wurde auch als individuelle Eigenschaft wahrgenommen, da die Teilnehmer oft erwähnten, dass Mitglieder mit einer stärkeren moralischen Verantwortung einen grösseren Arbeitsaufwand leisteten. Darüber hinaus kann sich das Verantwortungsgefühl gegenüber der Genossenschaft verbessern, wenn die Einzelnen eng mit ihren Projekten verbunden sind. Wenn schliesslich neue Mitglieder beitreten, müssen diese manchmal lernen, was es bedeutet, ihre Verantwortung gegenüber der Genossenschaft wahr zu nehmen.

“Collective efficacy”, oder kollektive Wirksamkeit, definiert, inwieweit Individuen die Handlungen der Gruppe als wirksam wahrnehmen, um zu dem Ziel der Gruppe zu führen. Diese Wahrnehmung kann von Person zu Person unterschiedlich sein und bestimmt ihre Motivation, sich am Selbstorganisationsprozess zu beteiligen mit: Je stärker Individuen überzeugt sind, dass ihre Gruppe ihre Ziele effizient erreichen wird, desto mehr sind sie motiviert, zu handeln und sich an den Aktivitäten der Gruppe zu beteiligen.

Als Beispiel für kollektive Wirksamkeit wurde in der Diskussion oft die Tatsache genannt, gemeinsam Projekte zu realisieren. Dies kann z.B. der Bau neuer Räumlichkeiten für die Genossenschaft sein, Veröffentlichungen, um das Wissen der Gesellschaft über die Genossenschaft zu erweitern, oder um kleine Projekte, die sich langsam zu einer grösseren Realisierung zusammenschliessen.

Darüber hinaus erwähnten die Teilnehmer auch, dass ein Team von Menschen mit unterschiedlichen Kenntnissen und Erfahrungen auch das Gefühl der kollektiven Wirksamkeit verbessert und dass das Zusammenbringen von Menschen zur Arbeit an einem Projekt dieses Gefühl fördern könnte. Schliesslich könnte die Tatsache, dass ein Projekt nicht wie geplant verläuft oder die ursprünglich gesetzten Ziele nicht erreicht, das Gefühl der kollektiven Wirksamkeit verringern.

2.3 Transformation von Gesellschaften

Lilla Gurtner, Postdoktorandin, Psychologin & Nachhaltigkeitsforscherin

2.3.1 Vormittag: Präsentation

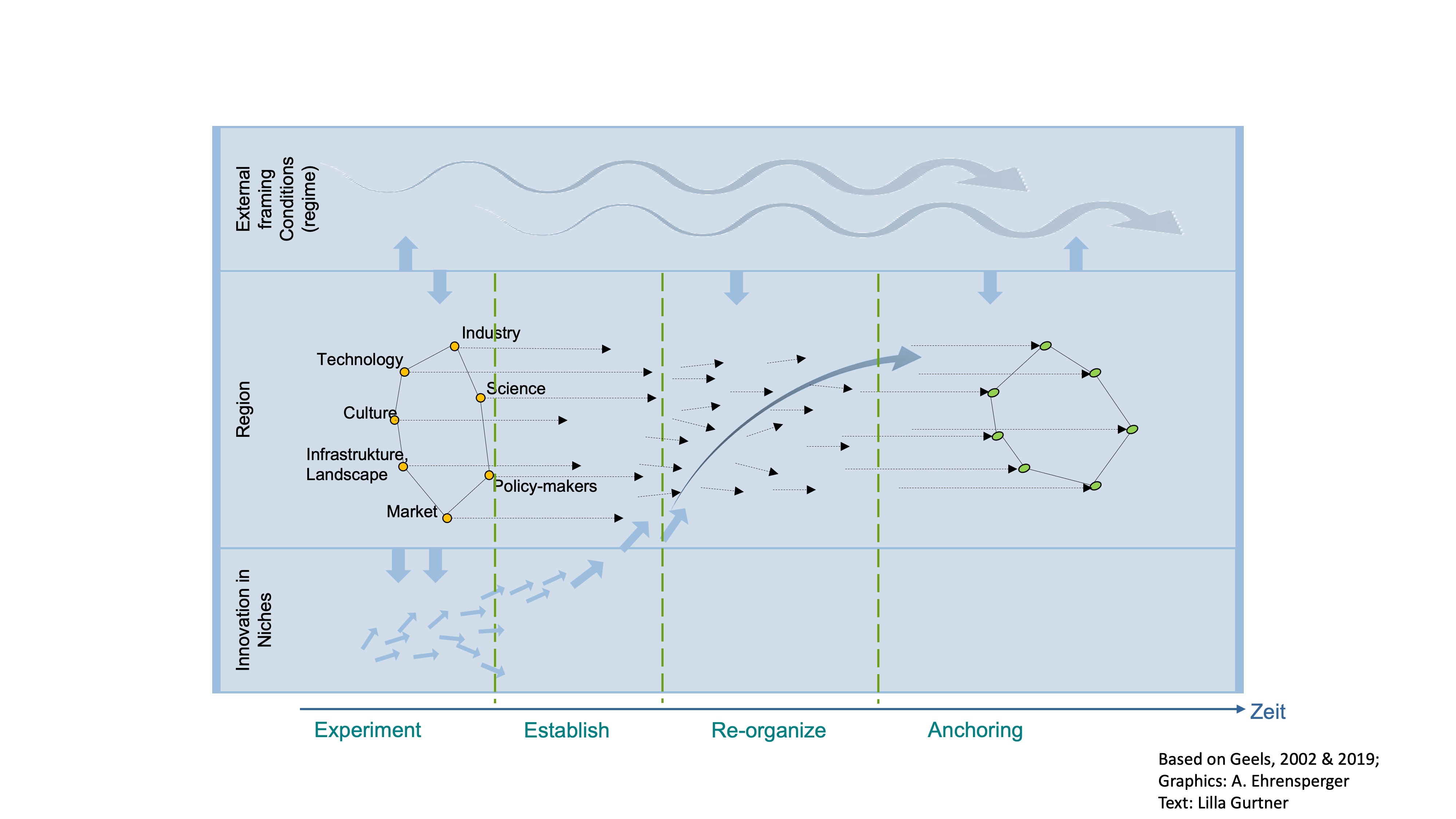

Commons-Initiativen sind in einer nachhaltigen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung, zumindest so wie sie von Degrowth- und Postgrowth-Denker*innen konzipiert werden1. Es ist jedoch nicht so klar, wie Commons-Initiativen dazu beitragen, von hier aus zu einer nachhaltigeren, postwachstumsorientierten Gesellschaft zu gelangen. Um eine Antwort zu finden, begann der Vortrag von Lilla Gurtner mit der “Multi-Level-Perspective” von Geels & Ayoub2, also mit einem theoretischen Rahmen der Transformation sozio-technischer Systeme, z.B. Energieversorgungssysteme, oder auch die Einführung neuer Technologien wie dem Internet.

Ein Modell für den gesellschaftlichen Wandel

Nach dieser “Multi-Level-Perspective” kann die breite Transformation von Gesellschaften aus “Nischen” kommen: Geschützte Räume in einer Gesellschaft, die von bestimmten Anforderungen, zum Beispiel in Bezug auf Profitabilität, abgeschirmt sind. In diesen Nischen experimentieren verschiedene Initiativen mit neuen Arrangements und Möglichkeiten (Technologiebeispiel: Stromversorgung eines Hauses mit Solarenergie, Beispiel soziale Innovation: neue Formen der partizipativen Entscheidungsfindung). Einige der Initiativen scheitern, andere finden Lösungen, die gut funktionieren. Einige dieser gut funktionierenden Initiativen können sich zu einer stärkeren Bewegung mit einer gemeinsamen Vision und wachsenden intermediären Netzwerkorganisationen zusammenschliessen. Wenn es dann im grossen Ganzen ein Ereignis gibt, dass Möglichkeiten zur Veränderung bietet, ein “window of opportunity” (wie z.B. die steigenden Energiepreise nach Beginn des Krieges in der Ukraine oder eine wahrgenommene Entfremdung der Menschen von der Entscheidungsfindung in verschiedenen Institutionen), und wenn Akteure auf Nischenebene bereit sind, können sich die Technologien und Praktiken aus den Nischen auf die “Mainstream”-Ebene der Gesellschaft ausbreiten (neue Ordnung). Wenn die Technologien und Praktiken aufgegriffen werden, werden sie institutionalisiert und verändern damit das allgemeine gesellschaftliche Gefüge (Embedding/Ancoring).

Wie Commons zu Veränderungen führen können

Basierend auf einer Analyse der wissenschaftlichen Literatur haben Tianzhu Liu, Johanna Gammelgaard und Lilla Gurtner drei Hauptwege herausgearbeitet, auf denen Commons-Initiativen zu Veränderungen führen sollen: durch das Machen (Vorwegnehmen / Experimentieren mit der Zukunft im Hier und Jetzt), durch die Vernetzung mit anderen (Weitergabe von Wissen) und durch die Förderung innerer Transformation (veränderte Ideen des “guten Lebens”). Mit diesem Vortrag endete die Vormittagssitzung.

2.3.2 Nachmittag: Workshop und Diskussion

In dem Workshop am Nachmittag ging es darum, wie die Mitglieder von Commons-Initiativen ihre eigene Rolle im gesellschaftlichen Wandel wahrnehmen und umsetzen: Zielen sie mit Aktivitäten auf sozialen Wandel ab? Welche Art von Veränderungen haben sie selbst erlebt, ausgehend von ihrer Arbeit? Und spiegeln diese Veränderungen die drei Strategien wider, die sich aus der wissenschaftlichen Literatur ergeben?

In zwei Sitzungen mit reichhaltigen Diskussionen wurde deutlich, dass sich alle Teilnehmenden einig waren, dass ihre Initiative zumindest ein gewisses Interesse daran hatte, einen Beitrag zum sozialen Wandel zu leisten (mit einer Ausnahme) und dass alle durch ihre Aktionen eine gewisse Veränderung miterlebt hatten. Alle diese Veränderungen wurden als mit einer der drei Strategien (Machen, Vernetzen, innere Transformation) in Verbindung gebracht, mit einer Ausnahme: der Organisierung von Wiederstand und einer Campagne, die letztendlich den Energiepreis eines Viertels verringerte. Interessanterweise wurde dieser Wandel durch die Initiative herbeigeführt, die gar nicht so sehr daran interessiert war, den gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben.

So fanden die Veränderungsstrategien bei den Teilnehmern Anklang und wurden durch konkrete Beispiele für jede dieser Strategien bereichert.

Effektive und breit eingesetzte Strategien

Interessanterweise gaben die Teilnehmenden an, dass andere Initiativen überwiegend Machen und Networking-Strategien verfolgen, waren aber der Meinung, dass innere Transformation die effektivste Strategie sei, um gesellschaftliche Transformationen zu erreichen. Diskussionen führten dann zu den Überlegungen, dass a) Machen und Netzwerken eher beobachtbar sind als innere Transformation und dass b) Machen und Netzwerken zu innerer Transformation führen können. Die drei Strategien schliessen sich also nicht gegenseitig aus, sondern können sich sogar gegenseitig verstärken und bereichern.

3 Schlussfolgerung

Mit dem Fokus auf die drei thematischen Schwerpunkte Zugang zu Land, Selbstorganisation und gesellschaftliche Transformation zeigt dieses transdisziplinäre Treffen wichtige Erkenntnisse auf.

Kurz gesagt, bei den Herausforderungen rund um den Zugang zu Land geht es nicht unbedingt um das Eigentum, sondern um die langfristige Sicherheit bei der Nutzung von Land und die Rechte auf Subventionen. Um das zu erreichen, ist es unerlässlich, eine breitere Unterstützung aufzubauen, indem die Öffentlichkeit einbezogen, inspirierende «Best Practices» geteilt und internationale Praktiken im Bewusstsein des einzigartigen rechtlichen und wirtschaftlichen Kontexts der Schweiz untersucht werden.

Im Bezug auf Selbstorganisation sind soziale Identität, Moral und kollektive Wirksamkeit die drei Hauptsäulen, die die Herausforderungen repräsentieren, vor denen urbane Commons-Initiativen stehen. Selbstorganisation steht in engem Zusammenhang mit zwischenmenschlichen Beziehungen der Kooperation, des Lernens und der kollektiven Entscheidungsfindung. Ein gutes Verständnis von Gruppenmerkmalen ist der Schlüssel, um optimale Wege zur Selbstorganisation zu finden.

Was die gesellschaftliche Transformation betrifft, so können Strategien des Machens, der Vernetzung und der inneren Transformation Wege sein, mit denen Initiativen zum grösseren sozialen Wandel beitragen, während sie selbst durch ihre Engagements eine spürbare, echte Veränderung in ihren Gemeinschaften erleben.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden für die Zeit. Dieses eintägige Treffen zum transdisziplinären Austausch war eine grossartige Gelegenheit, Perspektiven aus Forschung und Praxis auszutauschen und neue Verbindungen zwischen Mitgliedern aus verschiedenen Initiativen und Sektoren zu knüpfen.

Ein Hauptziel des Treffens war es auch, einen Beitrag zur Erleichterung des zweisprachigen Austauschs zwischen den Kollektiven zu leisten, was insbesondere im Schweizer Kontext eine Herausforderung darstellt. Dafür bedanken wir uns herzlich bei unserer Übersetzerin Bettina Hanstein, die reibungslos zwischen den Sprachen gewechselt hat und dafür gesorgt hat, dass sich alle Teilnehmer unabhängig von den Sprachniveaus verstehen konnten. Wir freuen uns darauf, diesen fruchtbaren Dialog in Zusammenarbeit mit der Partnerorganisation von Commonpaths, Sanu Durabilitas, fortzusetzen, um die gesellschaftliche Relevanz unserer Forschung zu gewährleisten.

Footnotes

Barlow, N., Regen, L., Cadiou, N., Chertkovskaya, E., Hollweg, M., Plank, C., Schulken, M., & Wolf, V. (Eds.). (2022). Degrowth & strategy: How to bring about social-ecological transformation. Mayfly Books.↩︎

Geels, F. W., & Ayoub, M. (2023). A socio-technical transition perspective on positive tipping points in climate change mitigation: Analysing seven interacting feedback loops in offshore wind and electric vehicles acceleration. Technological Forecasting and Social Change, 193, 122639. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122639↩︎