Rapport de la réunion transdisciplinaire du projet Commonpaths pour les partenaires de recherche

1 Le project

Ce rapport synthétise les résultats de la première réunion transdisciplinaire du projet CommonPaths qui s’est tenue le 18 octobre 2024. Le projet CommonPaths est une initiative de recherche soutenue par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Il rassemble des chercheurs de Suisse, du Ghana, du Royaume-Uni, d’Italie, des Pays-Bas et d’Autriche pour explorer les communs urbains et leur contribution à la durabilité.

Que sont les « biens communs urbains » ?

Nous définissons les « biens communs urbains » comme des ressources autogérées par une communauté d’utilisateurs dans un environnement urbain. Les coopératives de logement qui fonctionnent sur la base d’un loyer à prix coûtant sont un exemple de biens communs urbains. Ces coopératives offrent des possibilités de logement abordable sans obligation de profit, ce qui favorise la décommodification du secteur du logement. L’agriculture communautaire ou les initiatives de jardinage urbain en sont d’autres exemples.

Le projet Commonpaths

Le projet Commonpaths se concentre sur la manière dont ces biens communs peuvent contribuer à réduire notre dépendance à l’égard des systèmes régis par le marché pour l’approvisionement de biens (essentiels) tels que le logement, la nourriture et les espaces verts, un processus connu sous le nom de « décommodification ».

La valeur de la « transdisciplinarité » est au cœur de ce projet. Il s’agit de combiner les connaissances issues de différents domaines scientifiques et celles des membres de la communauté et des décideurs politiques. En travaillant ensemble, nous pouvons relever plus efficacement des défis urbains complexes et nous assurer que les connaissances créées intéressent réellement les parties prenantes.

Pour permettre cet échange transdisciplinaire, le projet Commonpath organise des plateformes d’apprentissage. Ces plateformes rassemblent des voix diverses pour discuter des résultats de la recherche et de leur pertinence sociétale.

Première réunion transdisciplinaire

L’événement du 18 octobre était le premier événement de ce type où des chercheurs du projet CommonPaths ont rencontré pour la première fois des membres de communs urbains de Suisse.

Au cours de la réunion, les chercheurs du projet CommonPaths ont présenté leurs perspectives de recherche sur les communs urbains. La réunion était structurée autour de trois thèmes clés liés aux sujets et aux défis auxquels les communs urbains sont potentiellement confrontés dans leur pratique : “Accès à la terre”, “Auto-organisation” et “Transformation des sociétés”. Les chercheurs ont donné un aperçu de chaque thème dans de courtes présentations de 15 minutes. Après les apports des chercheurs le matin, les participants des collectifs ont formé des groupes avec les chercheurs l’après-midi pour discuter ouvertement de ces sujets et se pencher sur leurs expériences.

| Name | Organization | ||

|---|---|---|---|

| [undisclosed name] | Uniterre | [undisclosed email] | |

| [undisclosed name] | Terrain Gurzelen | [undisclosed email] | |

| Matthias Meier | Solawi-Mitglied | [undisclosed email] | |

| Maggie Carter | La Soliderie | maggiecarter@lasoliderie.ch | |

| [undisclosed name] | Schloss Glarisegg / GEN suisse | [undisclosed email] | |

| Cathérine Mathez | La Meute Coop | Catherinemathez@gmail.com | |

| [undisclosed name] | Winkelhalden | [undisclosed email] | |

| Uli Amos | Coopérative Equilibre / Genossenschaft Equilibre | uli.amos@cooperative-equilibre.ch | |

| Frederica Viret | Pilote CODHA | fredoricaf@yahoo.com |

| Nom | Diplôme | |

|---|---|---|

| Sabina Pedrazzini | Doctorante | sabina.pedrazzini@unibe.ch |

| Pambana Basset | Doctorante | pambana.bassett@unibe.ch |

| Samuel Agyekum | Doctorant | samuel.agyekum@unibe.ch |

| Vincent Aggrey | Doctorant | vincent.aggrey@unibe.ch |

| Johanna Gammelgaard | Doctorante | johanna.gammelgaard@unibe.ch |

| Adrien Guisan | Doctorant | adrien.guisan@unibe.ch |

| Simon Gude | Stagiaire | simon.gude@unibe.ch |

| Deniz Ay | Chercheuse post-doctoral | deniz.ay@unibe.ch |

| Tianzhu Liu | Chercheuse post-doctoral | tianzhu.liu@unibe.ch |

| Lilla Gurtner | Chercheuse post-doctoral | lilla.gurtner2@unibe.ch |

| Jean-David Gerber | Professeur | jean-david.gerber@unibe.ch |

| Bettina Hanstein | Traducteur | bettina.hanstein@gmx.de |

Structure du rapport : Le rapport est structuré en fonction des thèmes sur lesquels la réunion TD s’est concentrée. Pour chaque thème, un résumé des présentations et des résultats des ateliers est donné.

| Session du matin | Session de l’après-midi |

|---|---|

| Présentation du projet par Jean-David Gerber | |

| Présentation Accès à la terre , Section 2.1.1 par Tianzhu Liu | Atelier / Discussion Accès à la terre , Section 2.1.2 |

| Présentation Auto-organisation, Section 2.2.1 par Sabina Pedrazzini | Atelier / Discussion Auto-organisation , Section 2.2.2 |

| Présentation Transformation, Section 2.3.1 par Lilla M. Gurtner | Atelier / Discussion Transformation, Section 2.3.2 |

Ce rapport vise également à poser les jalons d’un dialogue et d’une collaboration continus entre les collectifs, les initiatives et les chercheurs concernés. Dans cette perspective, nous encourageons la diffusion de ce rapport parmi les membres des collectifs et accueillons volontiers les questions de suivi concernant son contenu, ainsi que les propositions d’organisation d’événements conjoints. Le projet Commonpaths peut être contacté via : commonpaths@cde.unibe.ch

2 Contributions thématiques

2.1 Accès à la terre

Tianzhu Liu, urbaniste, chercheur postdoc, Institut de géographie, Université de Berne

2.1.1 Session du matin: Présentation

“le principal problème c’est le terrain”

La présentation de Tianzhu Liu visait à mettre en lumière la manière dont les initiatives de biens communs peuvent accéder à la terre pour l’alimentation, les espaces verts et la fourniture de logements, et comment elles surmontent les obstacles du système actuel en Suisse. Ce dernier n’est pas favorable aux initiatives de biens communs : « Le principal problème, c’est le terrain » (The principal problem is the land). Lors de notre enquête sur les initiatives de communs urbains, une personne interrogée dans une coopérative d’habitation en Suisse a déclaré à l’équipe de commonpaths ce qui suit. Le terrain est une ressource précieuse mais rare pour les initiatives de biens communs, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines. Les principaux défis sont la disponibilité limitée des terres, les coûts élevés, le manque d’informations sur les terres disponibles et l’insécurité du régime foncier. Les collectifs agricoles sont également confrontés à des contraintes juridiques.

S’attaquer au problème de l’accès à la terre

En réponse, les initiatives en faveur des biens communs utilisent des stratégies telles que le soutien des autorités publiques et la formation de réseaux de pairs pour identifier des terrains et en obtenir l’accès . Bien que le soutien des pouvoirs publics - en particulier des municipalités - soit important, seules quelques municipalités appliquent des politiques actives pour soutenir systématiquement les initiatives en faveur des biens communs, par exemple en mettant des terres municipales à la disposition des fermes collectives. La présentation souligne l’importance de ces approches et invite à poursuivre la discussion afin d’affiner les stratégies permettant de surmonter ces défis en termes d’accès à la terre.

2.1.2 Session de l’après-midi: atelier et discussion

La discussion de l’après-midi s’est déroulée principalement entre deux membres d’initiatives de biens communs, Tianzhu Liu, Adrien Guisan et Jean-David Gerber, et s’est concentrée sur l’accès à la terre pour le logement et la production alimentaire. Tous deux ont reconnu le besoin essentiel de relier la production et la consommation alimentaires, ainsi que le potentiel de relier les coopératives de logement et les pratiques agricoles agroécologiques.

Contraintes juridiques

Le groupe a d’abord discuté des contraintes juridiques liées à la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR en français, Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht ou BGBB en allemand) pour les nouveaux agriculteurs qui n’ont pas d’expérience dans l’agriculture familiale et les collectifs agricoles. D’une part, la loi entrave l’accès des collectifs agricoles à la terre et, d’autre part, elle protège les terres agricoles de la spéculation. Reconnaissant le côté bénéfique de la loi, les participants abordent les voies possibles pour trouver des solutions locales, en particulier la recherche d’un soutien de la part de la municipalité.

Le rôle des municipalités

La discussion a montré que les municipalités peuvent mettre leurs terres à la disposition de l’agriculture collective. Toutefois, la situation est complexe : il y a souvent un manque de transparence, une réticence à allouer des terres à l’agriculture et une tendance à favoriser les agriculteurs établis plutôt que les nouveaux venus et les entités collectives. Les membres des initiatives de biens communs ont souligné que la question principale n’est pas nécessairement la propriété, mais a) la garantie pour les collectifs d’agriculteurs d’avoir une sécurité d’occupation dans l’utilisation des terres et b) la possibilité de recevoir des subventions. Enfin, les participants ont souligné qu’afin de créer un contexte favorable à l’accès à la terre pour les initiatives de biens communs, il est nécessaire d’obtenir un soutien plus large en engageant le public, en partageant des exemples inspirants et en examinant les pratiques internationales (telles que les fiducies foncières communautaires), tout en étant conscient du contexte juridique et économique unique de la Suisse.

2.2 b. Auto-organisation

par Sabina Pedrazzini, doctorante, psychologue sociale

2.2.1 Session du matin: Présentation

Lorsque l’on parle de coopératives qui autogèrent une ressource commune, l’auto-organisation est un aspect clé à prendre en compte. En effet, elle dépend directement des membres de la coopérative et détermine l’efficacité des activités collectives.

Dans les phases initiales du projet de recherche, Sabina Pedrazzini a mené des entretiens préliminaires qui lui ont permis d’identifier les différentes caractéristiques des coopératives qui ont un impact sur l’auto-organisation (taille et composition du groupe), ainsi que les défis souvent rencontrés (p.ex., comment motiver les membres à s’engager dans les activités d’auto-organisation).

Taille du groupe

Le nombre de membres d’une coopérative peut avoir un impact considérable sur l’auto-organisation, et il y a des défis associés à un groupe trop grand ou trop petit.

D’une part, dans les grands groupes, les membres ne peuvent pas connaître tous les autres membres, ce qui accroît l’anonymat et diminue la confiance. En outre, les actions des autres sont moins transparentes ; il est difficile de savoir exactement qui a fait quoi. Ce contexte réduit la motivation des individus à coopérer, car ils perçoivent leurs efforts personnels pour le bien commun comme moins visibles et moins efficaces.

D’autre part, dans les petits groupes, le risque d’épuisement des pionniers est plus grand, c’est-à-dire que quelques personnes entreprennent une part de travail plus importante que ce qu’elles peuvent supporter à long terme. En outre, dans les petits groupes, les individus travaillent et discutent toujours avec les mêmes personnes, ce qui augmente le risque de conflits interpersonnels. Enfin, même les petits conflits entre les membres représentent un risque plus important pour la dynamique globale du groupe dans les petits groupes que dans les grands.

Une stratégie souvent observée dans les grandes coopératives pour résoudre ce problème consiste à créer des sous-groupes plus petits afin d’atténuer les difficultés associées à des groupes trop importants.

2. Composition du groupe

La composition d’un groupe peut également avoir un impact important sur l’auto-organisation. Au cours des phases préliminaires de la recherche, Sabina Pedrazzini a observé que les membres des coopératives ont tendance à être assez homogènes, notamment en termes de statut socio-économique, de niveau d’éducation et de valeurs (c’est-à-dire la volonté de trouver un mode de vie alternatif). Cette homogénéité facilite généralement la coopération, car les individus font plus facilement confiance à ceux qui leur ressemblent. Toutefois, les coopératives ont souvent manifesté la volonté d’augmenter leur taille afin d’avoir un plus grand impact social. Cela conduirait inévitablement à un groupe de membres plus hétérogène. C’est pourquoi, lors de l’intégration de nouveaux membres, il est essentiel de réfléchir à l’impact que cette nouvelle diversité pourrait avoir sur l’organisation de la coopérative.

Défis : comment motiver les gens à s’engager dans le processus d’auto-organisation ?

Enfin, le défi le plus observé est le manque de personnes motivées pour participer aux activités de la coopérative. Ces tâches demandent du temps et sont souvent effectuées sur une base volontaire. Tout le monde n’a pas la volonté ou les ressources matérielles et temporelles pour s’engager dans de telles activités. C’est pourquoi les coopératives doivent trouver d’autres moyens de motiver leurs membres à s’impliquer davantage. Par exemple, elles peuvent mettre en avant les avantages personnels dont les membres pourraient bénéficier si la coopérative était plus active.

2.2.2 Session de l’après-midi: atelier et discussion

L’atelier était structuré en deux étapes :

A) Discussion sur l’auto-organisation

Qu’est-ce que cela signifie en pratique ? Quels sont les aspects préférés des membres (c’est-à-dire les activités de la coopérative qu’ils apprécient le plus) ? Quels sont les défis les plus fréquemment rencontrés ?

Résumé :

L’auto-organisation est souvent associée à des relations interpersonnelles (coopération, apprentissage, décisions collectives, etc.) Cela confirme l’importance de prendre en compte les caractéristiques du groupe pour trouver la meilleure façon de s’auto-organiser.

Les aspects préférés tournent principalement autour de la réalisation/concrétisation des projets. Ceci est lié au concept d’« efficacité collective » (présenté plus loin dans le document), selon lequel les individus qui perçoivent les activités de la coopérative comme efficaces devraient être plus motivés pour participer à l’auto-organisation. Cependant, cela souligne également l’importance de trouver un moyen de maintenir la motivation à un niveau élevé, même pendant les périodes où la coopérative ne met pas activement en œuvre un projet.

Parmi les défis, la difficulté de prendre des décisions collectives qui peuvent satisfaire tout le monde a été souvent mentionnée. Cela souligne l’importance de mettre en place des structures qui facilitent ce processus (par exemple, seule la majorité, et non le consensus total, est nécessaire pour approuver une décision, etc.)

Discussion sur trois facteurs qui prédisent théoriquement l’implication dans l’auto-organisation

Les participants ont réfléchi à leurs expériences personnelles et les ont reliées à trois concepts qui, selon les théories de la psychologie sociale, influencent l’implication dans l’auto-organisation d’un bien commun.

Chaque individu fait partie de plusieurs « groupes sociaux », tels que le groupe des « femmes », le groupe des « étudiants », … Ces appartenances à des groupes font donc partie de notre identité et nous définissent. Des recherches en psychologie sociale ont montré qu’il existe des différences individuelles dans la force de l’identification au groupe, et que cela définit dans quelle mesure les gens se soucient du bien-être du groupe. En outre, plus nous nous identifions à un groupe, plus nous nous sentons semblables aux autres membres du groupe.

Ceci est également valable pour le groupe « membre de la coopérative X » : les personnes qui sont très impliquées dans l’organisation de la coopérative s’identifient probablement davantage en tant que membres. Inversement, l’amélioration de l’identification sociale des membres à l’initiative devrait accroître leur motivation à s’engager.

La discussion a permis d’identifier les aspects qui peuvent renforcer l’identification sociale (identité sociale liée à la ville, c’est-à-dire l’engagement dans une coopérative pour améliorer « notre » ville, identité créée par des activités spécifiques à la communauté/expérience de travail collectif, adversaires externes qui aident à favoriser une identité sociale au sein du groupe) et les aspects qui entravent l’identification sociale des membres (trop d’individualisme, mentalité de donnant-donnant entre les membres et l’initiative, déclin de l’identification chez les personnes engagées dans la coopérative depuis longtemps). Les initiatives présentes à l’atelier ont identifié des actions pour favoriser l’identité sociale telles que la prise de photos de groupe, l’organisation de fêtes pour célébrer les réalisations de la coopérative, les plaisanteries entre membres, les activités amusantes, les signes distinctifs (t-shirt, …), ou l’encouragement des interactions entre les membres.

Chaque individu peut avoir des valeurs, une idéologie et des principes moraux différents. C’est également le cas en ce qui concerne les attitudes à l’égard de la participation à l’organisation de la coopérative : pour certaines personnes, contribuer au bien-être de la coopérative peut être considéré comme une obligation morale, tandis que d’autres personnes ne perçoivent pas cette obligation.

Au cours de la discussion, les participants ont évoqué deux niveaux de moralité : le premier, plus large, concerne la nécessité d’agir pour protéger les droits de l’homme, tandis que le second concerne les obligations morales envers les autres membres de la coopérative et le respect des engagements pris. La moralité a également été perçue comme une caractéristique individuelle, puisque les participants ont souvent mentionné que les membres ayant une plus grande responsabilité morale effectuaient une plus grande quantité de travail. De plus, le sentiment de responsabilité envers la coopérative peut s’améliorer lorsque les individus sont fortement liés à leurs projets. Enfin, lorsque de nouveaux membres se joignent à la coopérative, ils doivent parfois apprendre ce que signifie avoir des responsabilités envers la coopérative.

Ce concept définit la mesure dans laquelle les individus perçoivent les actions du groupe comme étant efficaces pour atteindre un objectif. Cette perception peut varier d’un individu à l’autre et détermine leur motivation à s’engager dans le processus d’auto-organisation : plus les individus pensent que leur groupe atteindra efficacement ses objectifs, plus ils sont motivés à agir et à participer aux activités du groupe.

Au cours de la discussion, le fait de réaliser des projets ensemble a souvent été mentionné comme exemple d’efficacité collective. Il peut s’agir de la construction de nouveaux locaux pour la coopérative, de publications visant à accroître les connaissances des gens sur la coopérative, ou de petits projets qui se rassemblent lentement pour une réalisation plus importante. En outre, les participants ont également mentionné que le fait de réunir des personnes pour travailler ensemble, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une équipe composée de personnes ayant des connaissances et des expériences différentes, améliorait également le sentiment d’efficacité collective. Enfin, le fait qu’un projet ne se déroule pas comme prévu ou n’atteigne pas les objectifs initialement fixés peut réduire le sentiment d’efficacité collective.

2.3 Transformation des sociétés

Lilla Gurtner, post-doctorante, psychologue et chercheuse en développement durable

2.3.1 Session du matin: Présentation

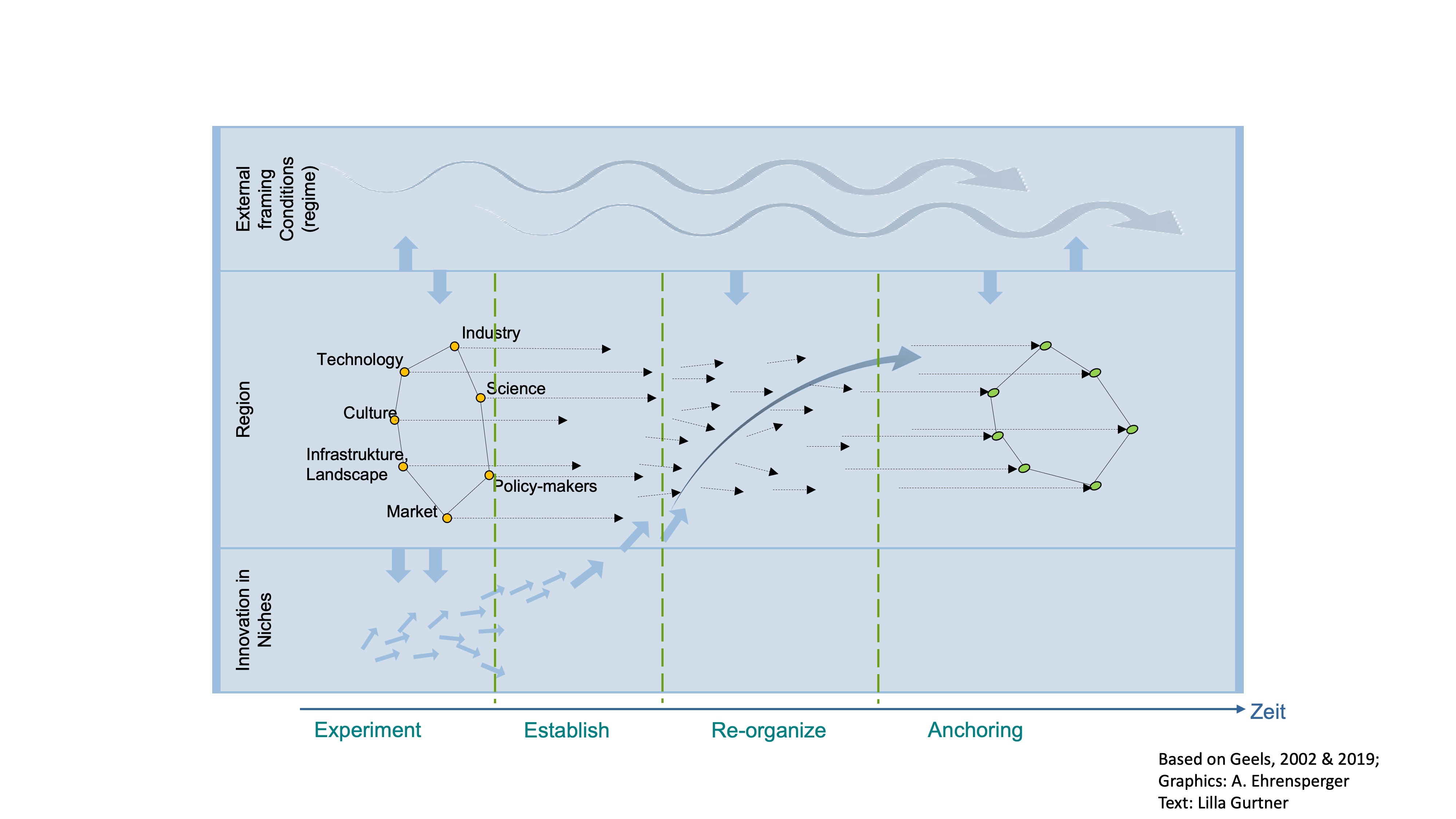

Les initiatives relatives aux biens communs sont essentielles dans une société durable, du moins telles qu’elles sont conceptualisées par les penseurs de la décroissance et de la post-croissance 1. Cependant, il n’est pas évident de savoir comment les initiatives de biens communs peuvent contribuer à l’avènement d’une société plus durable et post-croissance. Pour aider à trouver une réponse, la présentation de Lilla Gurtner a commencé par un cadre théorique de transformation à grande échelle des systèmes socio-techniques, par exemple les systèmes d’approvisionnement en énergie, ou également l’adoption de nouvelles technologies comme l’Internet par Geels & Ayoub2.

Un modèle de transformation sociétale

Selon cette « perspective à plusieurs niveaux », la transformation à grande échelle des sociétés peut provenir de « niches » : Des espaces protégés dans une société à l’abri de diverses exigences, par exemple, en matière de rentabilité. Dans ces niches, différentes initiatives expérimentent de nouveaux arrangements et de nouvelles possibilités (exemple technologique : alimenter une maison en énergie solaire, exemple d’innovation sociale : nouvelles formes de prise de décision participative). Certaines initiatives échouent et d’autres trouvent des arrangements qui fonctionnent bien. Certaines de ces initiatives qui fonctionnent bien peuvent se regrouper en un mouvement plus fort, avec une vision commune et des organisations intermédiaires en réseau qui se développent (création). Si, à grande échelle, il existe une fenêtre d’opportunité (comme la flambée des prix de l’énergie après le début de la guerre en Ukraine, ou la perception d’une aliénation de la population par rapport à la prise de décision) et que les acteurs des niches sont prêts, les technologies et les pratiques des niches peuvent se répandre au niveau plus « courant » de la société (nouvel ordre). Au fur et à mesure que les technologies et les pratiques sont adoptées, elles sont institutionnalisées et modifient l’organisation générale de la société (intégration/ancrage).

2.3.2 Session de l’après-midi: atelier et discussion

Les ateliers (organisés en français et en allemand) se sont concentrés sur la manière dont les membres d’initiatives de biens communs perçoivent et vivent leur propre rôle dans le changement sociétal : visent-ils le changement social par leurs activités ? Quels types de changements ont-ils observés eux-mêmes à partir de leur travail ? Et ces changements reflètent-ils les trois stratégies qui émergent de la littérature scientifique ? Au cours de deux sessions de discussions approfondies, il est apparu clairement que tous les participants étaient d’accord pour dire que leur initiative était au moins quelque peu intéressée à contribuer au changement social (à une exception près) et que tous avaient été témoins de certains changements à la suite de leurs actions. Tous ces changements ont été classés comme étant liés à l’une des trois stratégies (création, mise en réseau, transformation intérieure), à l’exception d’un seul : l’organisation d’un plaidoyer qui a fini par modifier le prix de l’énergie dans un quartier. Il est intéressant de noter que ce changement a été provoqué par l’initiative qui n’était pas vraiment intéressée par la promotion du changement social. Ainsi, les stratégies de changement ont trouvé un écho auprès des participants et ont été enrichies par des exemples concrets pour chacune d’entre elles. Enfin, nous avons recueilli les perceptions de la stratégie la plus efficace et la plus utilisée.

Des stratégies efficaces et largement utilisées

Il est intéressant de noter que les participants ont perçu d’autres initiatives comme s’impliquant principalement dans les stratégies de création(M) et de mise en réseau(N) en général, mais ont estimé que la transformation intérieure(IT) était la stratégie la plus efficace pour réaliser des transformations sociétales. Les discussions ont ensuite conduit à l’idée que a) la création et la mise en réseau sont plus observables que la transformation intérieure et que b) la création et la mise en réseau peuvent conduire à la transformation intérieure. Ainsi, les trois stratégies ne s’excluent pas mutuellement et peuvent même se renforcer l’une l’autre.

3 Conclusion

Axée sur les trois thèmes de l’accès à la terre, de l’auto-organisation et de la transformation de la société, cette réunion transdisciplinaire a permis de dégager d’importantes conclusions.

En bref, dans les défis liés à l’accès à la terre, le principal problème n’est pas nécessairement la propriété, mais la sécurité d’occupation des terres et les droits aux subventions. Pour garantir la sécurité d’occupation, il est essentiel d’obtenir un soutien plus large en impliquant le public, en partageant les « meilleures pratiques » inspirantes et en examinant les pratiques internationales en tenant compte du contexte juridique et économique unique de la Suisse. En ce qui concerne l’auto-organisation, l’identité sociale, la moralité et l’efficacité collective sont les trois principaux piliers qui représentent les défis auxquels les initiatives de biens communs urbains sont confrontées. L’auto-organisation est étroitement liée aux relations interpersonnelles de coopération, d’apprentissage et de prise de décision collective. Une bonne compréhension des caractéristiques du groupe est essentielle pour trouver des principes d’auto-organisation optimaux. Enfin, en ce qui concerne la transformation sociétale, les stratégies de création, de mise en réseau et de transformation intérieure peuvent permettre aux initiatives de contribuer au changement social, tout en étant elles-mêmes témoins d’un changement réel et tangible au sein de leurs communautés grâce à leurs actions.

Nous tenons à remercier tous les participants pour le temps qu’ils nous ont consacré. Cette journée d’échange transdisciplinaire a été une excellente occasion d’échanger des points de vue sur la recherche et la pratique, ainsi que d’établir de nouveaux liens entre des personnes issues d’initiatives et de secteurs différents. La réunion avait également pour objectif principal de contribuer à faciliter les échanges bilingues entre les collectifs, ce qui est particulièrement difficile dans le contexte suisse. Pour cela, nous tenons à remercier notre traductrice Bettina Hanstein qui a su passer d’une langue à l’autre et s’assurer que tous les participants puissent se comprendre, quel que soit leur niveau de langue, et à Adrien Guisan pour vérifier la traduction française de ce document.

En collaboration avec l’organisation partenaire de Commonpath, Sanu Durabilitas, nous nous réjouissons de poursuivre ce dialogue fructueux afin d’assurer la pertinence sociétale de notre recherche.

Footnotes

Barlow, N., Regen, L., Cadiou, N., Chertkovskaya, E., Hollweg, M., Plank, C., Schulken, M., & Wolf, V. (Eds.). (2022). Degrowth & strategy: How to bring about social-ecological transformation. Mayfly Books.↩︎

Geels, F. W., & Ayoub, M. (2023). A socio-technical transition perspective on positive tipping points in climate change mitigation: Analysing seven interacting feedback loops in offshore wind and electric vehicles acceleration. Technological Forecasting and Social Change, 193, 122639. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122639↩︎

Comment les biens communs peuvent-ils conduire au changement ?

Sur la base d’une revue de la littérature scientifique, Tianzhu Liu, Johanna Gammelgaard et Lilla Gurtner ont distillé trois manières principales par lesquelles les initiatives de biens communs sont censées conduire au changement : en fabriquant (préfiguration, expérimentation de l’avenir ici et maintenant), en créant des réseaux avec d’autres (transmission de connaissances) et en encourageant la transformation intérieure (changement des conceptualisations de la « bonne vie »). Cette présentation a mis fin à la session de la matinée.